Texte und Dokumente

Walter Buschmann: Die Adlerbrücke in Wuppertal

Reiner Rhefus: Kurztext

Kurztext

Die Adlerbrücke, eine Straßenbrücke über die Wupper in Wuppertal-Barmen, liegt in unmittelbarer Nähe des Engelshauses und des Museums für Frühindustrialisierung. Sie wurde 1868 als Gitterfachwerk-Brücke errichtet und gehört zu den ältesten erhaltenen Brücken ihrer Art im Rheinland. Die Stahlbrücke ersetzte einen zuvor bestehenden Steg und führte von nördlichen Wupperufer und der „Korzerter Chausse“ auf die heutige Friedrich Engels-Allee. Die Allee wurde 1813 unter napoleonischer Herrschaft als repräsentative, ursprünglich fünfspurige Verbindungsstraße zwischen Elberfeld und Barmen angelegt. 1903 entstand die gleichnamige Schwebebahnstation Adlerbrücke. Zu dieser Zeit entwickelte sich der Straßenabschnitt der Allee in Nähe der repräsentativen Brücke zur Flaniermeile an der Wupper, die auf zahlreichen Postarten abgebildet wurde. Die Brücke galt seit 2000 als Sanierungsfall. Zurzeit (2016) wird sie, auch aufgrund bürgerschaftliches Engagements, saniert.

Walter Buschmann

Die Adlerbrücke in Wuppertal

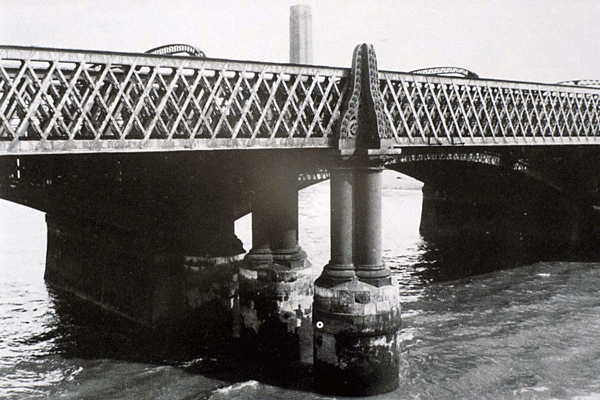

Adlerbrücke. Ursprünglicher Zustand mit neugotischen Pfeilern vor den Trägern.

Adlerbrücke mit Schwebebahn. Foto 1994

Die 1868 für den Fahr- und Fußgängerverkehr erbaute Adlerbrücke überspannt mit ca. 26,5 m Länge und 8,44 m Breite die Wupper in Wuppertal-Barmen. Bild und

Konstruktion der Brücke werden geprägt durch parallelgurtige Gitterträger von 2,6 m Höhe, die das Brücken- und Straßenniveau hoch überragen und die Fahrbahn

mit beidseitigen Gehwegen auf ganzer Brückenlänge einrahmen. Ursprünglich waren die Gitterträger an beiden Ufern optisch zwischen Natursteinbrückeneckpfeiler

mit neugotischer Bauzier und auf allen vier Pfeilern aufsitzenden Adlern eingespannt. Diese adlerbekrönten Pfeiler sind nicht erhalten. Seit dem Bau der

Schwebebahn 1898 – 1903 führen deren Fahrträger über die Brücke hinweg. Direkt östlich der Brücke befindet sich die 1903 in Betrieb genommene Schwebebahnstation

Adlerbrücke.

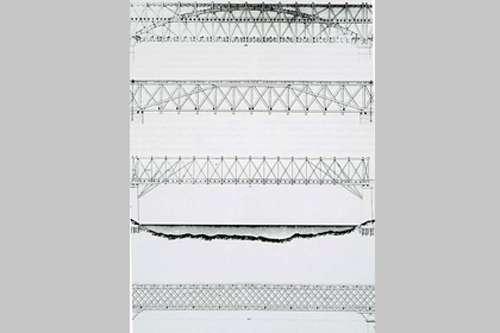

Holzbrücken für amerikanische Eisenbahnen. Unten die Trägerkonstruktion von Town.

Die Bedeutung der Adlerbrücke resultiert aus ihrer Zugehörigkeit zu einem für die Brückenbaugeschichte wichtigen und nur noch in wenigen Exemplaren

überlieferten Brückentyp. Einen früher Vorläufer der Gitterträgerbrücken gab es schon 1776 als Holzbrücke über die Newa in St. Petersburg. Ebenfalls in Holz

entwickelte der Amerikaner Ithiel Town (1784-1844) eine 1820 patentierte Gitterträgerbrücke. Town kombinierte parallel angeordnete Bohlen für Unter- und

Obergurt mit diagonal sich kreuzenden Scharen schmaler Latten im Winkel von 45°. Nach seinen Angaben waren 1831 schon 20 Brücken dieses Typs in Amerika

entstanden. 1835 erneuerte Town sein erfolgreiches Patent mit einer neuen Machart des Gitterträgers bestehend aus einem sehr viel engmaschigeren Gitternetz. Bei

größeren Spannweiten sollten mehrere Träger nebeneinander addiert werden.

Bei der weiteren Verbreitung des Brückentyps war die Transformation des Konstruktionssystems in die Stahlbauweise ein ausschlaggebender Entwicklungssprung mit

Entstehung von Brücken neuer Größenordnung. Die erste Gitterträgerbrücke in Stahlbauweise mit immerhin schon 42,5 m Spannweite entstand 1845 für die Dublin-

Belfaster Eisenbahn zur Querung des Royal-Canal. Es gab nun zahlreiche Folgebauten auch auf dem europäischen Kontinent. August Borsig lieferte 1846-48 mit

erstaunlicher Geschwindigkeit zahlreiche Gitterträgerbrücken an mehrere Bahngesellschaften. Auch in Westdeutschland sind frühe Gitterträgerbrücken für eine

Ruhrbrücke bei Oberhausen-Alstaden und über die Wupper an der Strecke Elberfeld-Witten am Bahnhof Ritterhausen (beide 1847) aus der Literatur bekannt, aber

leider nicht erhalten.

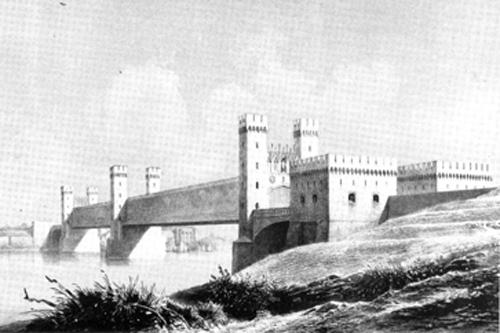

Gitterträgerbücke über die Nogat bei Dirschau

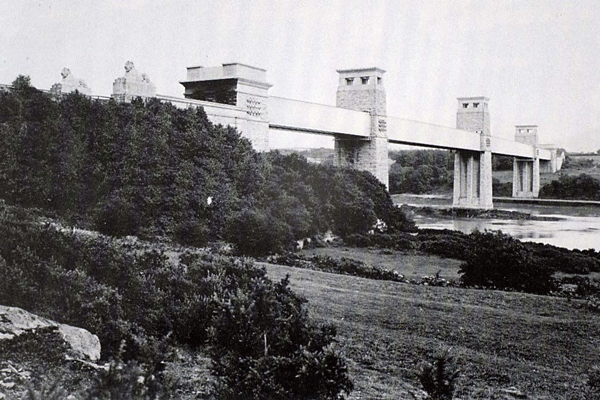

Kastenträgerbrücke Britannia-Bridge von Robert Stephenson

Die in den Spannweiten noch vergleichsweise bescheidenen Stahl-Gitterträgerbrücken der ersten Generation bildeten das Vorspiel zu einem großartigen Kapitel des

deutschen und europäischen Brückenbaus. Im Zuge der preußischen Ostbahn zwischen Berlin und Königsberg entstanden über Weichsel und Nogat 1850-56 erstmals

Großbrücken mit Gitterträgern, nun mit Spannweiten über 100 m. Der Ingenieur Karl Lentze entschied sich nach einer Reise durch England und Irland gegen

Hängetragwerke oder gar Vollwandträger nach Art der aufsehenerregenden Britannia-Bridge von Robert Stephenson. Stephenson’s Brücke – ein vollständig mit

Stahlblechen umkleideter Kasten mit großer Tragfähigkeit – wurde in Deutschland kritisiert wegen des hohen Materialverbrauchs, der im industriell

fortgeschrittenen England vertretbar, in Deutschland und anderen noch zurückgebliebenen Ländern jedoch problematisch war. Der filigrane Gitterträger galt als

geeignete Alternative, brachte gegenüber dem Vollwandträger die Vorteile einer Gewichtseinsparung von mehr als 20% mit sparsamem Einsatz des kostbaren

Puddelstahls sowie kurze Bauzeit und geringere Windangriffsflächen. Nach dem Beispiel der preußischen Ostbahnbrücken wurden dann auch 1855 – 59 die Kölner

Dombrücke und 1858 – 60 die Rheinbrücke bei Kehl|Straßburg mit Gitterträgern erbaut.

Mit diesen Großbauten war aber auch schon der Höhepunkt dieses Brückentyps überschritten. Der Gitterträger wurde kritisiert, weil die Gitterstäbe nicht nur auf

Druck und Zug, sondern auch auf Biegung beansprucht wurden. Es gab daraufhin mit dem Mohnie-Träger und dem Rautenfachwerk Verbesserungsbemühungen, die in der

deutschen Brückenbaugeschichte zu herausragenden und auch heute noch erhaltenen Resultate führten: die Rheinbrücke bei Waldshut (1858 – 59) und die Brücke über

den Altrheinarm bei Kleve-Griethausen (1863 – 64). Letztlich abgelöst aber wurden die Gitterträgerbrücken durch die etwa gleichzeitig von Culmann und Schwedler

in den 1850er Jahren entwickelte Fachwerk-Theorie, mit der es gelang, statisch exakt bestimmbare Brücken mit eindeutig nur durch Druck oder Zug belasteten

Traggliedern zu bauen.

Die Gitterträgerbrücken waren insofern Resultate einer kurzen aber wichtigen Periode in der Geschichte des Brückenbaus und brachten den ersten eigenständigen

kontinental-europäischen Beitrag zum Bau von Großbrücken. Der Kunsthistoriker Wilhelm Lübke bezeichnete die Gitterträgerbrücken über Weichsel, Nogat und den

Rhein in seiner 1875 in fünfter Auflage erschienenen Geschichte der Architektur als „…den riesigsten Wunderwerken aller Zeit ebenbürtig….“(S.828).

Von den um 1875 durch Veröffentlichungen dokumentierten 103 Gitterträgerbrücken sowie den zusätzlich dazuzurechnenden Kleinbrücken dieser Konstruktionsart sind

nur wenige Beispiele erhalten geblieben. Die erwähnten Großbrücken wurden in späteren Jahrzehnten ein Opfer des zunehmenden Verkehrs und ersetzt durch

leistungsstärkere Konstruktionen. Das wohl bekannteste Beispiel einer erhaltenen großen Gitterträgerbrücke ist die Alexandra Bridge (1863-64) über die Themse in

London. Erhalten sind in geringer Zahl noch Kleinbrücken dieser Art. Im Rheinland etwa ist neben der Adlerbrücke in Wuppertal nur die noch kleinere Hundebrücke

über dem Deilbach in Essen bekannt.

Die wenigen erhaltenen Beispiele der Gitterträgerkonstruktionen sind Dokumente einer großartigen Epoche des Brückenbaus und daher von hoher Bedeutung für die

Geschichte der Architektur und insbesondere für die Geschichte des Ingenieurbaus. Die Adlerbrücke in Wuppertal-Barmen zählt zu diesen herausragenden Dokumenten

der Konstruktionsgeschichte.

Literatur

• Culmann, Karl: Der Bau der hölzernen Brücken in den Vereinigten Staaten von Nordamerika, in: Allgemeine Bauzeitung, Wien 1851, S. 69–75 und Atlas zur

allgemeinen Bauzeitung 1851, Bl. 389, 390, 394, 396

• Culmann, Karl: Der Bau eiserner Brücken in England und Amerika, in Allgemeine Bauzeitung 1852, S. 163-222 (reprint Düsseldorf 1971) rad

• Culmann, Karl: Der Bau eiserner Brücken in den Vereinigten Staaten von Nordamerika, Düsseldorf 1970 (hg. Von E. Werner)

• Fruchtmann, E.: Stahlbrückenbau, München 1983

Lorenz, Werner: Konstruktion als Kunstwerk. Bauen mit Eisen in Berlin und Potsdam 1797-1850, Berlin 1995

• Mehrtens, Georg Christoph: Eisenbrücken. (=Vorlesungen über Ingenieurwissenschaften. II. Teil, Erster Band, Leipzig 1908

• Schädlich, Christian: Das Eisen in der Architektur des 19. Jahrhunderts. Beitrag zur Geschichte eines neuen Baustoffs, Weimar 1967

• Trautz, Martin: Eiserne Brücken im 19. Jahrhundert, Düsseldorf 1991