1900 schloss sich die bedeutende Kölner Speditionsfirma Arthur Vrancken der Spelag an. Dies war die Grundlage zum Bau des neuen vierstöckigen Lagerhauses mit Bürohaus an der Jülicher Straße. Zusätzlich unterhielt das Unternehmen große Schuppenanlagen und Quarantäne-Stallungen am Güterbahnhof Aachen-West. Aus dem Grund- und Hausbesitz der Firma Arthur Vrancken dürften die großen Lagerhäuser in Köln am Leystapel 49 gegenüber dem Rheinau-Hafen und an der Maybachstraße am Güterbahnhof Gereon stammen. Zusätzlich gab es Lagerhallen am Deutzer Hafen. Aachen und Köln waren die Hauptniederlassungen. Zweiggeschäfte wurden u. a. in Rotterdam, Arnheim, Oldenzaal, Venlo, Zevenaar, Kaldenkirchen unterhalten.

1932 übernahm die Fa. Schenker & Co. die Aktien der Spelag und 1936 kam es zur Fusion der beiden Speditionsfirmen. Die Spelag wurde als GmbH weitergeführt.

Nach dem Zweiten Weltkrieg erlangte die Spelag in Verbindung mit Schenker & Co. wieder ihre alte Kapazität und war mit ihren leuchtend roten Autos im Aachener Stadtbild präsent. Zu dem Unternehmen gehörten 90 Beschäftigte. Das Lagerhaus an der Jülicher Straße wurde 1974 an die Firma Anton Pöttgens veräußert. Nach Verstärkung der Decken wurden in dem Gebäude Lüftungs- und Klimaanlagen und später Betonrüttelmaschinen hergestellt.

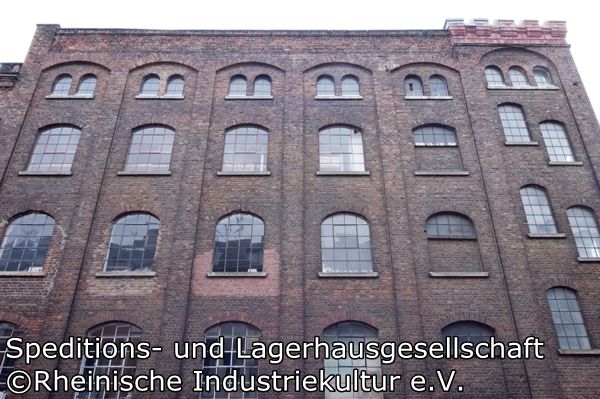

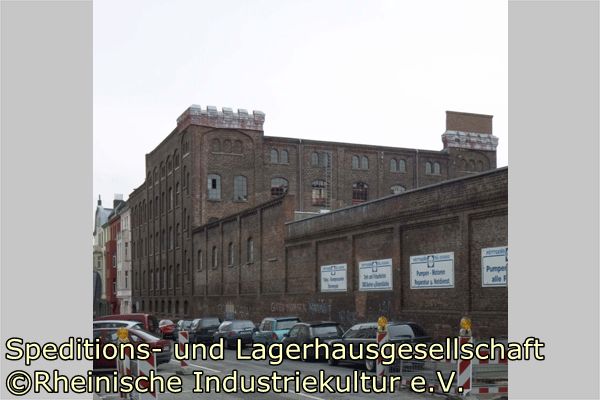

Der Hauptbau wird gegliedert durch andeutungsweise turmartig mit Zinnen in Natursteinmauerwerk ausgebildete Gebäudeecken. Wie die gegeneinander versetzt angeordneten Fenster zur Dennewartstraße andeuten, zeigen diese Eckausbildungen die Lage der Treppen und Aufzüge an.

Die Innenkonstruktion des Lagerhauses bestand aus ursprünglich nur aus zwei Stützenreihen (ummantelte Stahlstützen) mit Hauptunterzügen und Betonrippendecken. Zur Verstärkung sind später weitere Stützenreihen eingezogen worden.

Der Keller des Hauptgebäudes diente in den ersten Jahrzehnten des Unternehmens als Stall für 55 Pferde und die oberste Etage als Heuspeicher. Die Lagergeschosse wurden vom Hof aus über eine Ladebühne und die Aufzüge mit dem Lagergut bedient.

Die dominante Zurschaustellung der vertikalen Erschließungselemente in Form von Treppentürmen war ein weit verbreitetes Darstellungsmittel in der Industriearchitektur des 19. Jahrhunderts und ist mittels erhaltener Fotos und Zeichnungen an vielen Aachener Tuchfabriken nachweisbar. Gerade die Treppentürme dienten auch häufig zur Applikation von Formenelementen der Wehrarchitektur. Von den vielen Beispielen in Aachen sind nur die Türme der Tuchfabrik Süßkind und Sternau (Charlottenstr. 18), der Spinnerei Pastor/Tuchfabrik Neuwerk (Augustastr. 78-80) und der Tuchfabrik van Gülpen (Strüver Weg 3) erhalten.

Darüber hinaus waren in vielen Industriebranchen seit spätestens der Mitte des 19. Jahrhunderts die Verwendung von Elementen der Wehr- und Burgenarchitektur üblich. In ihnen spiegelte sich die Sehnsucht des Bürgertums nach gesellschaftlicher Anerkennung und der Wunsch nach wenigstens gleichberechtigter Akzeptanz gegenüber dem in Deutschland bis zur Revolution 1918 noch immer gesellschaftlich dominierenden Adel. Trotz der seit etwa 1900 in Gesellschaft, Kunst und Architektur zu beobachtenden Reformtendenzen überlebte der Burgenstil in der Industriearchitektur noch bis in das erste Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts. Wie der 1906 für die Tuchfabrik Delius an der Deliusstraße erbaute Fabrikflügel von 1906 ist das Lagerhaus der Spelag ein spätes Beispiel für den Burgenstil in der Industriearchitektur.

• Günter, Roland: Zu einer Geschichte der technischen Architektur im Rheinland, in: Beiträge zur rheinischen Kunstgeschichte und Denkmalpflege, Beiheft 16, Köln 1970

• Spiegelhauer, Dieter: Fabrikbau, in: Trier/Weyres(Hg): Kunst des 19. Jahrhunderts im Rheinaldn, Bd. II, Düsseldoerf 1979

• Schnuer, Günther: Der Automobilbau in Aachen 1896-1928, Aachen 1990, S. 9, Will, wie Anm. 2, S. 271

• Gilson, Norbert: Zu Fuß durch Aachens Industriegeschichte, Aachen 1997

• Wieger, Hermann: Handbuch von Köln, Köln 1925, S. 651

• Hermanns, Will: Heimatchronik der Kur- und Kronstadt Aachen, Köln 1953, S. 270