Architekten: n. bek; Umbau: Büro Stadtarchitekten

Architekten: n. bek; Umbau: Büro Stadtarchitekten

1872 leisteten 50 Männer den feierlichen Fahneneid mit dem sie sich zur Kölner Berufsfeuerwehr verpflichteten. Darunter ein Branddirektor, ein Feldwebel, drei Oberfeuerwehrmänner und 45 Feuerwehrmänner. Finanzielle und andere Schwierigkeiten führten jedoch dazu, dass nach wenigen Tagen 33 Männer auf eigenen Antrag wieder entlassen wurden. Bis Ende 1873 waren dann bereits 146 Mann eingestellt worden. Neben der Berufsfeuerwehr war 1872 noch eine Freiwillige Feuerwehr aus zwei Kompanien zu je 100 Mann gebildet worden.

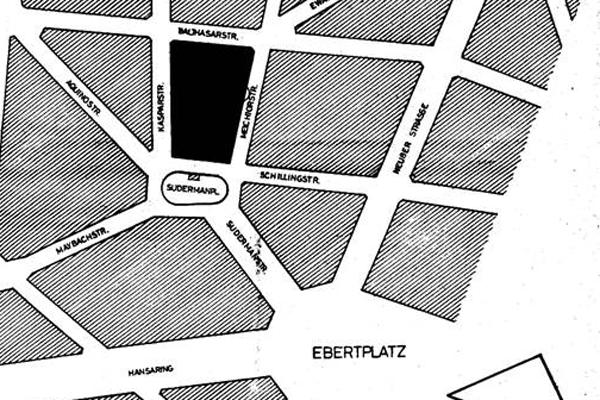

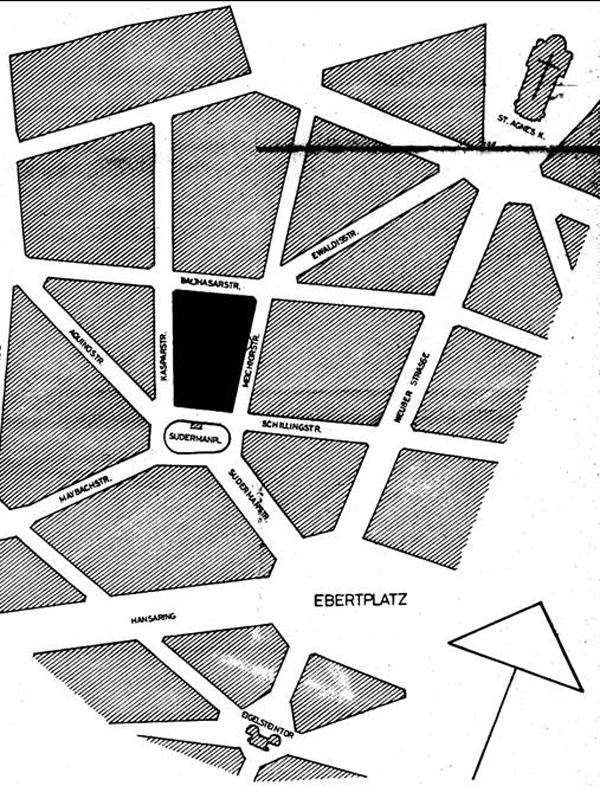

Neben der Feuerwache 1 am Apostelnkloster und gab es seit 1872 eine Feuerwache 2 im Rathaus am Alter Markt. Nach Eingemeindung der Vororte Ehrenfeld und Nippes 1888 erhöhte sich die Anzahl der Feuerwehrmänner auf 68, die Feuerwache 1 wurde erweitert. 1888 wurde von der Feuerwehr die erste Dampfspritze in Betrieb genommen.

Fertigstellung der neuen Hauptfeuerwache

1974

Der Rat der Stadt Köln beschließt den Abriss der Gebäude nach dem Auszug der Feuerwehr und den anschließenden Bau eines Wettkampf-Schwimmbades

1976

Gründung der Arbeitsgruppe "Feuerwache" in der Bürgerinitiative Nördliche Altstadt (BINA);

Die Bürgerinitiative kämpft gegen den Abriss der Anlage und entwickelt ein Nutzungskonzept

1977

Gründung des Vereins Bürgerzentrum alte Feuerwache (BAF);

Ihr Ziel: die Erhaltung der alten Gebäude und der Betrieb eines Bürger-, Kommunikations- und Kulturzentrums

1978

Auszug der Feuerwehr; Besetzung durch den Verein BAF. Die Rahmenkonzeption des BAF e.V. wird verabschiedet und ein erstes offizielles Gespräch mit der Stadt Köln findet statt; Die Stadt Köln möchte nun ebenfalls den Erhalt und die Umnutzung zum Bürgerzentrum; Es beginnen die Auseinandersetzungen um die Trägerschaft - und dauern 8 Jahre an

1980

Die Alte Feuerwache wurde am 01. Juli 1980 unter Denkmalschutz gestellt

1981

Die Stadt akzeptiert die "Zwischennutzung" durch den Verein; Sie gewährt Unterstützung in Form von Gerät, Mobiliar und Übernahme der Energiekosten; Außerdem kontrolliert die Stadt die Schlüsselausgabe durch einen städtischen Hausmeister; Herausgegeben wurde der Schlüssel nur nach schriftlichem Antrag und schriftlicher Genehmigung, was zu einem regen Schriftwechsel führte (bis zu 10 Briefe am Tag)

1986

Das Bürgerzentrum „Alte Feuerwache" wird nun vom Verein BAF e.V. betrieben. Der kommunale Zuschuss trägt 90% der Betriebskosten, 10% werden über Eigeneinnahmen des Vereins finanziert

1987 – 89

Der Erste Bauabschnitt wird realisiert, Renovierungsmaßnahmen werden umgesetzt

1993 – 95

Der Zweiter Bauabschnitt, mit Neubau- und Renovierungsmaßnahmen, wird durchgeführt

2000

Die Kürzungen des städtischen Zuschusses erschweren das Fortbestehen der Alten Feuerwache. Diese bringt nun mehr als die Hälfte der Betriebskosten selbst auf

Dritter Bauabschnitt: Branddirektion, Ausstellungsgebäude (Wagenschuppen)

Aus gründen der fehlenden Finanzierung sind weitere Ausbau- und Gestaltungsvorhaben zurückgestellt; Kosten: Erster Bauabschnitt ca. 4,5 Mio. DM, Zweiter Bauabschnitt ca. 4,1 Mio. DM

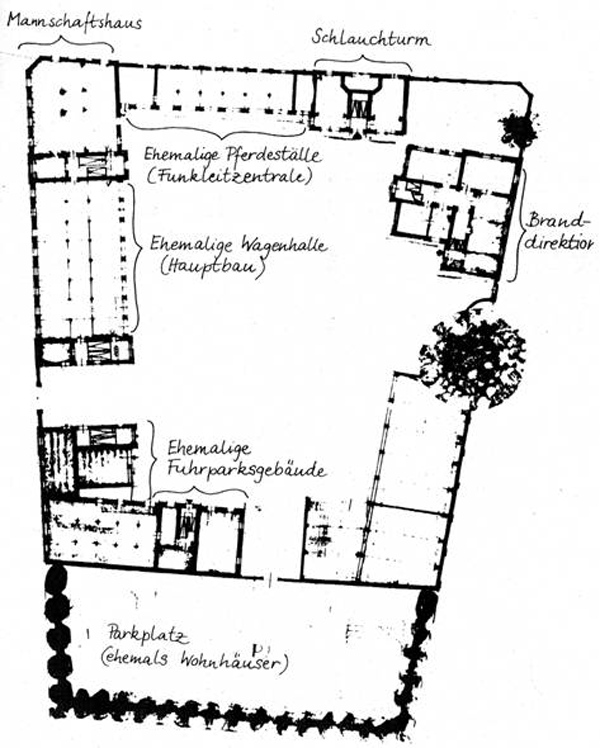

In die gebäudehohen Schächte, die den Feuerwehrmännern zur Übung und den Schläuchen zur Trocknung dienten, wurden im Rahmen der Umnutzung Böden eingezogen. So wurde in den einzelnen Etagen Grundfläche dazu gewonnen. Hinter den noch immer offenen Fensterhöhlen zum Innenhof befinden sich Loggien, die die Verbindung zwischen erschließendem Treppenhaus und geschlossenen Räumen, z.B. dem Mädchenbereich, herstellen.

In den vom Innenhof aus gesehenen rechten Schacht wurden ebenfalls Fußböden eingebracht. Zusätzlich wurden hier noch Fenster in die leeren Fensterhöhlen eingebracht, wodurch diese Ebene zur Außenwand wurde. Die einstige Außenwand wurde entfernt und durch einen Unterzug ersetzt. Durch den Verzicht auf die Loggien konnte der ganzjährig nutzbare Raum um eben diese Fläche erweitert werden. Der Schacht, der sich zur Balthasarstraße hin orientiert enthält im obersten Geschoss noch die Aufhängevorrichtungen zum Trocknen der Schläuche. Auch hier sind in jeder Etage Böden eingezogen worden, die in diesem Falle die Nutzung als Toiletten bzw. Abstell- und Putzräumen ermöglichen.

Die Dachaufbauten, ein Walmdach mit Zwerchhäusern und Belvedere sind dem 2. Weltkrieg zum Opfer gefallen und nicht wieder aufgebaut worden, der Turm schließt heute flach. Zwischenzeitlich krönte ein Funkmast den Steigeturm. Dieser wurde jedoch aus sicherheitstechnischen Gründen entfernt, da die Standsicherheit nicht mehr gegeben war.

Die Fassaden wurden 1989, mithilfe von Heißdampf und ohne chemische Zusätze vorsichtig gereinigt.

Die Maueröffnungen der Bogentüren im Inneren des Steigeturms sind weiterhin sichtbar, wenn auch heutige Standardstahltüren die Funktion übernommen haben. Das alte Treppenhaus mit dem alten, schmiedeeisernen Geländer ist weitgehend gut erhalten. Es wurde lediglich gestrichen. Die oberen Bereiche der Treppenhäuser mussten teilweise durch den Einbau einer abschließbaren Eisengittertür geschützt werden. Diese nur schwer kontrollierbaren Abschnitte des Gebäudes wurden in der Vergangenheit gerne widerrechtlich als Unterkunft genutzt, was der Erhaltung des Gebäudes entgegenwirkte und deshalb unterbunden wurde.

Im Erdgeschoss, den ehemaligen Stallungen, befindet sich der sog. "Offene Treff' und genauso offen ist auch der Raum. Schlanke Eisenstützen bilden die tragende Konstruktion und gliedern den Raum. Belichtet wird die Räumlichkeit durch Oberlichter zur Balthasarstraße und große Rundfenster zum Innenhof. Diese Rundfenster waren ursprünglich die Stalltore. Nachträglich wurden die Brüstungen eingebracht, wie wir sie heute sehen können. Das 1. Obergeschoss ist äußerlich nahezu unverändert geblieben. Geschützt schmiegte sich um 1890 ein kleiner Austritt oder Balkon an Funkleitzentrale und Steigeturm. Im Original ist dieser Balkon leider nicht mehr erhalten, aber es wurde ein modernes Pendant geschaffen, welches das Erscheinungsbild erhält und trotzdem nicht historisierend oder imitierend auftritt. Das alte Dach mit seinen Aufbauten ist nicht mehr erhalten. Der 2. Weltkrieg hat auch hier seine Spuren hinterlassen, und so verzichtet der heutige Dachaufbau auf die oberste Ebene und besitzt dafür in der vorhandenen Dachfläche Gaupen zur Belichtung, die sich in das Gesamterscheinungsbild einfügen.

Weitestgehend unversehrt hat das Mannschaftshaus den Krieg überstanden. Auch nachfolgende Umbaumaßnahmen haben das Äußere des Gebäudes nicht wesentlich verändert. Das Innere wurde z.B. durch zusätzliche Wände den Nutzungsanforderungen, z.B. dem Kinderbereich, angepasst.

Spuren von Ausbesserungen und Reparaturen finden sich am ganzen Gebäudekomplex. An den Bauten der Feuerwache an der Kasparstraße wurden die beschädigten Bereiche der unterschiedlichen Ornamente aus ockerfarbenem Klinker recht gut ersetzt. Die Ersatzteile fügen sich in das Gesamtbild ein und erhalten es, trotzdem ist erkennbar, was alt und was neu ist. Die Verfugung könnte sich jedoch in Technik und Farbe sorgfältiger am Denkmalorientieren.

Das Fuhrparkgebäude wurde ebenfalls im Krieg schwer beschädigt. Der Aufbau gleicht in Art und Weise dem des Treppenhauses des Nachbargebäudes mit der Wagenhalle. Auch Stärken und Schwächen in der Umsetzung sind ähnlich. Das Volumen des Wiederaufbaus ist schlicht und gleicht dem ehemaligen Fuhrparkgebäude. Die Fenster im wieder aufgebauten Teil verzichten auf die Bogenfenster, gleichen aber in ihren Proportionen den alten Fenstern. Da für die erste Etage bodentiefe Fenster geplant wurden, musste in diesen Bereichen ein Teil der denkmalwerten Substanz ausgestemmt werden. Andererseits gibt es alte Bogenfenster und -türen die zugemauert wurden.

Der Spalt zwischen dem südlichen und dem westlichen Teil des Fuhrparkgebäudes bietet Raum für die vertikale Erschließung. Des weiteren gibt es im Südflügel eine vertikale Erschließung, auch hier ist die alte Treppenanlage weitestgehend erhalten und in gutem Zustand. Das alte Fuhrparkgebäude beherbergt in erster Linie Werkstätten, wie z. B. die Kostümwerkstatt. Daneben gibt es Räume für Veranstaltungen und Gruppenarbeit. Die alten Tragstrukturen der Stützen und Kappendecken sind sehr gut erhalten.

Die Branddirektion wurde noch nicht grundlegend renoviert, da z. Zt. Die finanziellen Mittel für Umbaumaßnahmen nicht zur Verfügung stehen. In der Branddirektion befinden sich neben dem Büro für Stadtteilarbeit die Küche, ein Fotolabor sowie weitere Gruppenräume. Ausbesserungen sind auch hier an der Fassade zu sehen, doch sie sind sehr professionell in das Gesamterscheinungsbild integriert worden.

Das niedrige Gebäude an der Südseite des Grundstücks bot im Erdgeschoss den Stallungen, der Kutscherstube und dem Waschraum Platz. Darüber sind Futterboden und Geschirrkammer untergebracht. Unter dem Dach befindet sich der Heuboden.

Die Details zeigen, dass Instandsetzungen vorgenommen werden und die Gebäude daher in gutem Zustand sind. Es würde dem Gesamterscheinungsbild jedoch gut tun, wenn etwas mehr Sorgfalt in diese Details gelegt würde.

Alte Feuerwache Köln