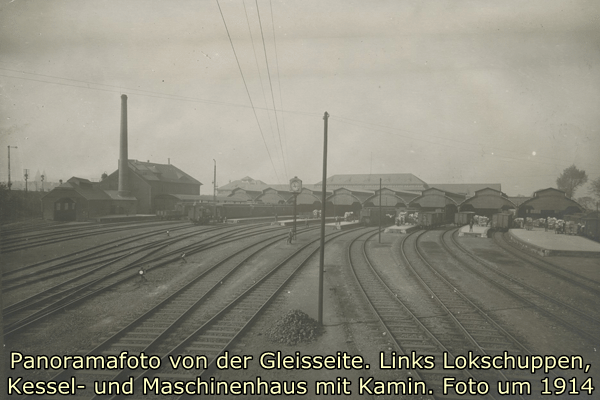

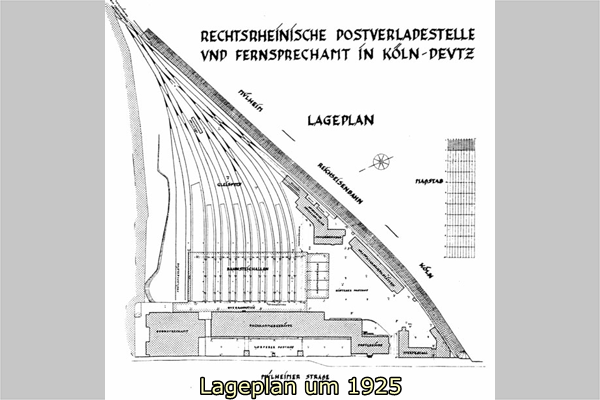

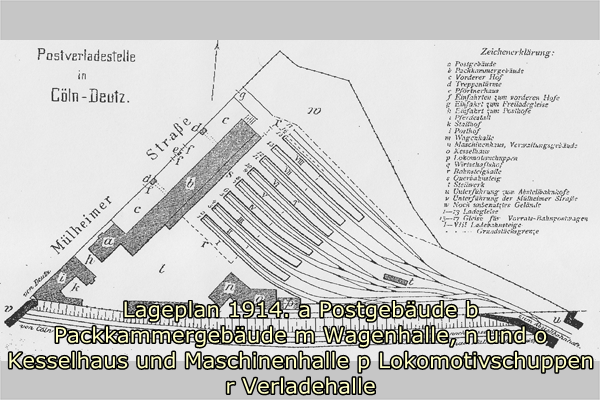

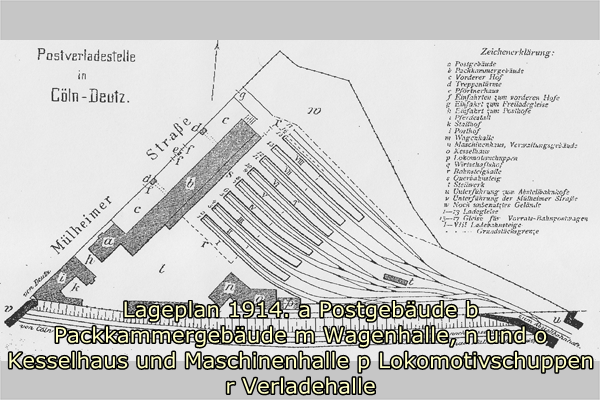

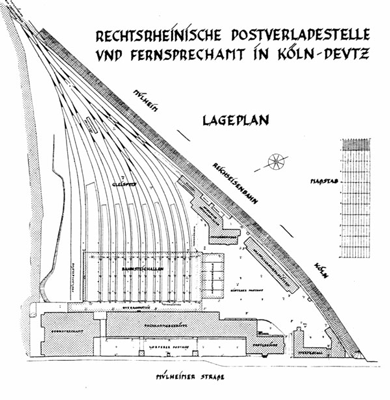

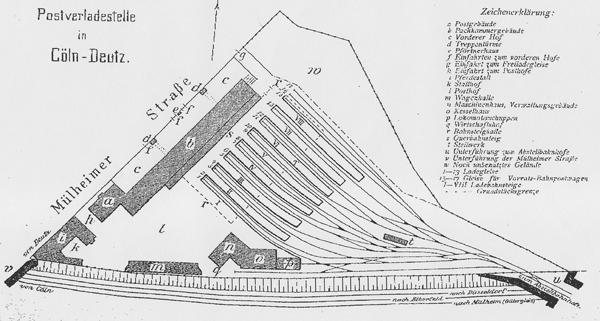

Das Postamt Deutz und seine Postverladestelle wurden zwischen 1910-14 errichtet. Auf dem knapp 50.000 qm großen Areal entstanden - neben dem 165m langen Hauptgebäude - Gleisanlagen, Stellwerk, Lokschuppen, Kessel- und Wirtschaftsgebäude, Pferdeställe, Dienstwohnungen - die Dreigelenkbogenhalle der heutigen Design Post.

Die damalige Bausumme für den gesamten Komplex belief sich auf ca. 2.3 Mio. Mark. Diese Investition war notwendig, um den gerade vor dem ersten Weltkrieg stark angestiegen Paketpostverkehr zu bewältigen.

Nach den bereits 1895 in Köln am Gladbacher Wall und 1907 in Hamburg eröffneten Paketpostumschlagstellen war die Deutzer Anlage erst die dritte ihrer Art in Deutschland. Das Postamt Deutz diente als Leitpostamt für den Paketverkehr mit dem benachbarten Ausland und mit Übersee. Es wurde damit zu einem der wichtigsten Schaltstellen im weltweiten Postverkehr.

Trotz der Rationalisierung der Arbeitsprozesse waren noch in den 1980er Jahren 2.000 Menschen aus zwanzig Nationen im Postamt Köln Deutz beschäftigt. Die ausgeübten Berufe reichten vom Beamten und Postfacharbeiter über Heizer, Lokführer bis zum Schlosser, Schreiner oder Polsterer. Sie alle waren notwendig, um auf fast industrielle Art die Postverteilung zu bewerkstelligen.

Auch die Zeit des Faschismus und die Bombardierung Kölns haben das Bahnpostamt gezeichnet. Wie an vielen Orten wurden auch hier während des Zweiten Weltkriegs Zwangsarbeiter eingesetzt. Berichtet wird von 85 italienischen, 20 französischen und einer unbekannten Anzahl russischer Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter. Darüber hinaus waren 50 niederländische Postbeamte zwangsverpflichtet.

Noch heute sind die Folgen der massiven Bombardierungen Kölns an einigen Gebäudeteilen der Design Post zu erahnen. Nach der Bombardierung am 28.10.1944 war fast das gesamte Deutzer Postamt zerstört.

Bereits knapp einen Monat nach dem Zusammenbruch des Dritten Reiches wurde der Postverkehr wieder aufgenommen. Schon Ende 1946 waren wieder 657 Mitarbeiter in dem Postamt beschäftigt.

Die Wiederaufbauarbeiten waren im Oktober 1953 abgeschlossen. Die Paketumschlagstelle war nun wieder eine der größten und modernsten der jungen Bundesrepublik. Rund um die Uhr wurden in einem Fünf-Schichtsystem bis zu 240.000 Pakete sortiert. Noch Ende der achtziger Jahre war eine Erweiterung mit einer Investitionssumme von 29 Millionen DM geplant.

Nach der Privatisierung der Deutsche Bundespost 1995 trennte sich das neu entstandene Unternehmen von der Bahn als Logistikpartner. Somit verlor die Postverladestelle Köln-Deutz ihre ökonomische Grundlage und wurde veräußert.

Die Design Post ist sicherlich ein gutes Beispiel für die Umwidmung ehemals verkehrstechnisch genutzten Raumes. Der auch unter Denkmalschutz Gesichtspunkten gelungene Umbau ist ein Symbol für den deutlichen Veränderungsprozess des Stadtteils Deutz in den letzten Jahrzehnten.

Bis gegen Ende des 19. Jh. wurden die Postpakete hauptsächlich mit Bahnpostwagen und Postbeiwagen befördert, da laut Eisenbahnpostgesetz die Eisenbahn dazu verpflichtet war, in jenem Personenzug einen Bahnpostwagen kostenlos mitlaufen zu lassen. Eine Veränderung trat gegen Jahrhundertwende ein, als die Vergrößerung der Züge (mehr Wagen) eine Verringerung der verkehrenden Züge zur Folge hatte. Zudem kam es durch den verstärkten Einsatz von Eilzügen zu kürzeren Haltezeiten in den einzelnen Bahnhöfen, was wiederum zur Folge hatte, dass der Austausch der Paketladungen auf den Bahnhöfen erschwert und teilweise

Vor 1800, aber auch noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts, war das Postamt in Deutz - in Urkunden ist das Postwesen von Deutz erstmalig 1633 erwähnt - in einem der Deutzer Abtei gehörigen Häuser untergebracht. Wo später die Posthäuser ihren Sitz fanden, ist leider nicht bekannt. Am 1. Oktober 1847 wurde die Postverwaltung Deutz auf Anforderung des Generalpostamtes in das im Bahnhof der Köln-Mindener-Eisenbahn neu erbaute Posthaus und 1887 in die Urbanstraße 6 verlegt. Am 17. Juni 1887 wurde am Gladbacher Wal ein Postbahnhof eröffnet, welcher sich jedoch bald als zu klein erwies.

Aus diesem Grund beschloss die Post ein weiteres Amt, das neue Postamt Deutz, auf seinem jetzigen Gelände zwischen der Deutz-Mülheimer Straße, der Wermelskircher Straße und dem Bahndamm der Eisenbahnstrecke Köln-Hagen zu errichten, welches man in den Jahren von 1910 bis 1914 fertig stellte. Das war gerade zu dem Zeitpunkt als die Bahn den Betriebsbahnhof Deutzfeld baute, an den das Deutzer Postamt angrenzt und durch Gleisanlagen angeschlossen wird. Damals begann die Entwicklung des Postamtes zu einer Postanstalt von bezirklicher und überbezirklicher Bedeutung bis es schließlich durch den immer währenden Ausbau und ansteigenden Postverkehr im In- und Ausland zeitweise zu einem viertgrößten seiner Art in Europa wurde, wobei er nur von Berlin, London und Paris übertroffen war. Tägliche Paketumschlag im Jahresdurchschnitt: 1935 200 000 Pakete.

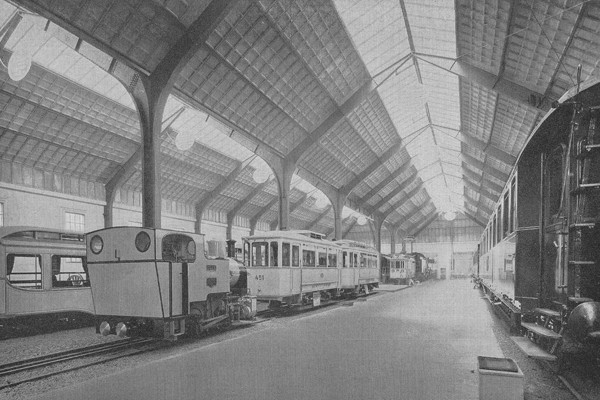

Bis zur Inbetriebnahme einer mechanischen Anlage wurde die Bearbeitung der Pakete von Hand ausgeführt, d.h. die für den Umschlag notwendigen Arbeiten - Ausladen, Verteilen, Einladen - wurden von Hand oder mit Schleppern geleistet. Überlegungen, in Deutz eine Paketförder- und Paketverteileranlage zu errichten, hat man schon vor dem Zweiten Weltkrieg angestellt. Die Mechanisierung des Paketumschlags war dringend erforderlich, weil durch die Verbesserungen im Pakettransport sich die Zahl der erforderlichen Paketsortierungen erhöhte. Im Auftrag des Bundespostministeriums wurde eine solche Anlage erstmal im Jahre 1953 in Betrieb genommen.

Die Deutzer Paketförder- und -verteileranlage bestand aus Förderbandstraßen, Rollenbahnen, motorisierten Antrieben und Gerüsten. Die Anlage hatte drei 50 Meter lange Entladebänder. Im Posthof standen demnach drei Gleise dem Band zu Verfügung, auf denen eine Vielzahl von Waggons zur gleichen Zeit zum Ausladen bereitgestellt werden konnten. Alle drei Entladebänder, die, wie das Fotomaterial beweist, in den Dreigelenkbogenhallen Platz fanden, führten unter Steigungsüberwindung von bis zu 23 Grad und über den angrenzenden Querbahnsteig, zum ersten Stockwerk des Packkammergebäudes und mündeten dort in einen Rundlauf, an dem sich die Sortierplätze und die Abschieberollbahnen befanden. Hier mussten die Sortierer, noch bevor die Arbeit erleichternde Postleitzahlen eingeführt wurden (16.04.1963), die Pakete vom Rundlauf abziehen, sie mit Sortierzeichen beschreiben und der Abschieberollbahn zuleiten. Die Abschieberollbahnen gingen in Zwischenrutschen über, die als Bindeglieder zu den Abschiebebändern im Erdgeschoss der Packkammer fungierten. Insgesamt besaß die Anlage 27 solcher Verteilerrutschen, an denen durchschnittlich je 5 Paketbehälter aufgestellt werden konnten. Um langen Wege beim Behältertransport zu minimieren, standen die Rutschen und die dazugehörigen Postbehälter in unmittelbarer Nähe der Verladerampe des an der Deutz-Mülheimer Straße gelegenen Postvorhofes, auf welchem schließlich die Bahnpost- und -güterwagen zur Auslieferung der Post an den Empfänger bereit standen.

Nach dem Wunsch des Erwerbers dieser Flächen sollten die Hallen demontiert und woanders aufgestellt werden, da ein Planungskonzept für einen Büropark entwickelt wurde, bei dem zwar das geplante Dorint Hotel, nicht aber die Hallen Berücksichtigung fanden. Die Genehmigung für den Abriss stand von Seiten der dafür zuständigen Kölner Behörde aus, da die Dreigelenkbogenhallen seit 1988 in der Denkmalliste stehen und besonderen Schutz genießen.

Das Ergebnis des Wettbewerbes, ein Planungskonzept für den Büropark "Foreal Business Forum", findet seinen Niederschlag in einem Bebauungsplan. Die Planung sieht ein städtebaulich geordnetes Ortsbild vor, wobei rund um die Hallen nach und nach sieben Bürogebäude hochgezogen werden sollen. Die vorhandene Straßenrandbebauung an der Deutz-Mülheimer Straße mit Telekomgebäude und Dorint-Hotel wird im Süden bis zur Bahnunterführung weitergeführt, so dass ein geschlossener und maßstäblicher Straßenraum entsteht.

Die trichterförmige Öffnung zwischen dem Dorint Hotel und der Neubebauung führt zu einer wahrnehmbaren Sichtbeziehung in den zentralen Bereich des Büroparks mit den historischen Dreigelenkbogenhallen als identifizierendes Bauwerk des Gesamtareals. Der Entwurf zeichnet sich zudem im Hinblick auf die Umweltbelange durch die Zentrale Parkidee mit einem weitestgehenden Erhalt der denkmalgeschützten Anlagen und deren Integration in das Gesamtkonzept aus.

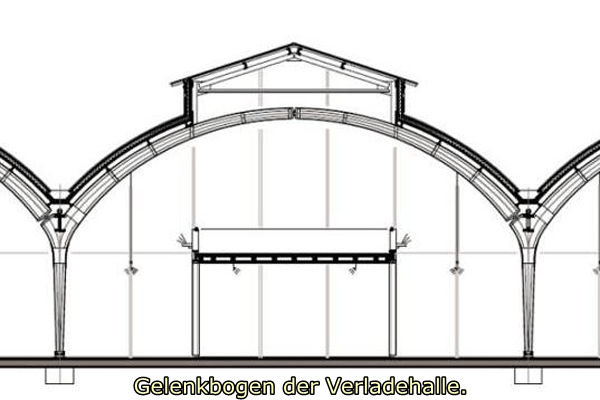

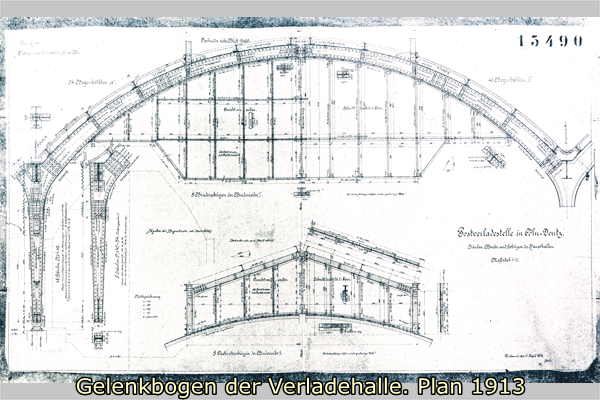

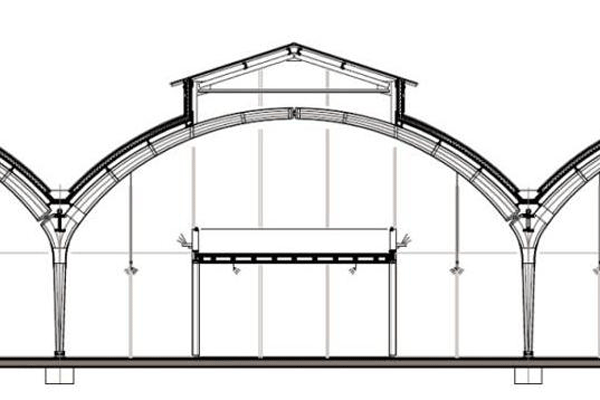

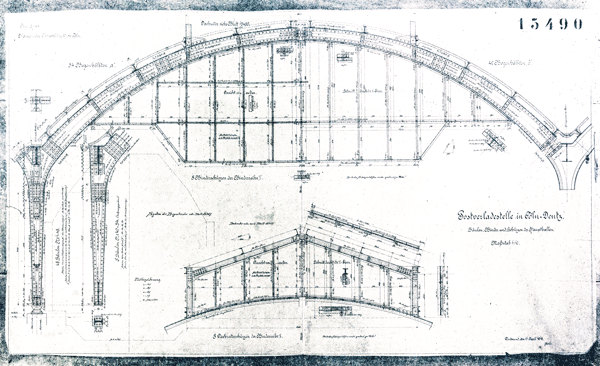

Die abzutragenden Lasten wurden über die 36 freistehenden, 1 m über Gleisboden, pyramidenförmig aufgebauten Fundamentköpfe, die je mit einem Basaltlavastein abgedeckt sind und den gusseisernen Gelenktopf der Hallenbinder aufnehmen abgeleitet. Für nötige Stabilität sorgten die Windverbände, welche in den Endfeldern zwischen den Hallenbindern als Eckaussteifung eingebaut sind. Die an die Eckaussteifung angeschlossenen Parallelbinder, welche zwischen allen Rundbindern, kurz unter der Traufe bis zum östlichen Endfeld durchlaufen, gelten als Druck und Zugglied, da in diesem Endfeld keine Eckaussteifungen vorhanden sind. In der Höhe der Dachebene liegen Wind- und Aussteifungsverbände.

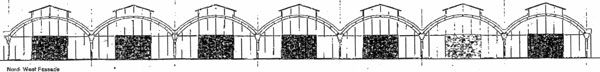

Die Gesamtabmessung der zu überdachenden Fläche betrug 46 x ca.110m. In den 80er Jahren kam im nördlichen Teil eine weitere 9. Halle hinzu, die praktisch identisch mit den übrigen war und die überdachte Fläche auf 46m x ca. 124m erweiterte. Der einzige Unterschied zu den alten Hallen lag wohl an der andersartigen Ausbildung der Verbindungselemente zwischen den Stahlträgern.

Die Verschleißerscheinungen der Zeit aber auch die im Jahre 1963 mit der Mechanisierung des Postbetriebes dazugekommenen, die Hallenstandsicherheit belastenden Einbauten, wie Kran- und Entladebahnen führten zu einem hohen Grad der Zerstörung in der Tragkonstruktion und Fassade. Nach einer gutachtlichen Untersuchung haben sich folgende Sicherungsmaßnahmen als erforderlich gezeigt:

• "Alle Wind- und Aussteifungsverbände müssen, entsprechend einer statischen Ermittlung ergänzt, erneuert bzw. reguliert werden. In die östlichen Endfelder sind neue Verbände anzuordnen.

• Die Dehnfugen in der Dachhaut müssen neu reguliert werden. Die Gerberpfetten-Gelenke müssen freigelegt und auf ihre Gängigkeit geprüft werden. Verguss ist in Bitumenmasse vorzusehen.

• Die freistehenden Fundamentköpfe, insbesondere die Basaltlavaköpfe sind durch eine Stahlbeton-Ummantelung zu sichern.

• Zuschweißen von größeren Löchern in den Binderstielen. Ob eine Ausrichtung der Binderstiele möglich ist, muss örtlich noch erwogen bzw. versucht werden. Absolutes Erfordernis hierzu ist nicht gegeben.

• Neuanstrich aller neuen oder durch die Regulierung blank gewordenen Eisenteile."

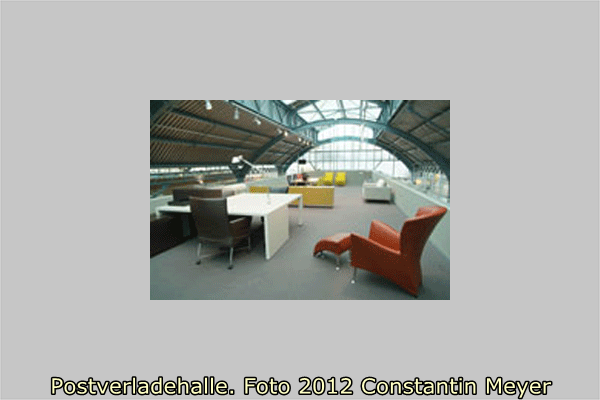

So mussten die verfallenen Bogenhallen des alten Paketverteilzentrums zunächst komplett zerlegt und wieder errichtet werden. Jetzt sind hier, auf einer insgesamt 3500qm Fläche, die in das Planungskonzept des Büroparks "Foreal Business Forum" integrierten Showrooms der neuen "Design Post" zu finden, worin insgesamt 21 europäische designorientierte Möbelmarken ihre Kollektionen zeigen. Zehn Millionen Euro hat das Projekt verschlungen.

2003 entwickelt das holländische Architektenbüro OIII aus Amsterdam mit den Herrn Architekten Witt und van Hoyen, die gleichzeitig die Initiatoren und Investoren des Projektes sind, in Zusammenarbeit mit dem Stadtkonservator eine Entwurfsidee. "Dabei erkannten die Architekten die Chance, die architektonisch bedeutsamen Bögen unter Beachtung ihres historischen Wertes in einen Raum mit außergewöhnlicher Atmosphäre zu verwandeln, der sich ideal für Ausstellungen und Events eignet". Die Außenraumgestaltung zeichnet sich durch den Erhalt der Stahlkonstruktion als erforderliches Tragsystem. Zurückgesetzte Fassadenelemente sind transparent gestaltet, d.h. die Gelenkbögen werden mit einer Glaskonstruktion geschlossen. Die vorhandene ungedämmte Dacheindeckung ist demontiert und eine Dachkonstruktion aus Sandwichelementen aufgebaut worden. Die Firstabdeckung, die aus Einfachverglasung bestand, wurde mit einer Isolierverglasung ausgetauscht.

Ohne die Architektur negativ zu belasten wird dem Ganzen ein Untergeschoss angegliedert, da die Nutzung ca. 50 Stellplätze erfordert und diese in der Tiefgarage untergebracht werden. Dieser Unterbau liegt im Norden der Denkmalhallen und teilweise unter den ersten zwei Schiffen der Hallen und beinhaltet neben den Stellplätzen auch notwendige Technik- und Lagerräume.

Die Umnutzung des ehemaligen Postgrundstückes zu einem Büropark halte ich, wenn man die Integration der Dreigelenkbogenhallen in das Gesamtkonzept betrachtet, im Prinzip für sehr gelungen. Ihre zentrale Stellung, eingebettet in einen Park und durch bewusste Öffnung der Bebauung an der Deutz-Mülheimer Straße zu den Hallen hin, wird auf eine besondere Weise unterstrichen. Sehr nachteilig finde ich jedoch die Tatsache, dass vom Grundbestand her, den Gleisanlagen mit inbegriffen, nichts erhalten bleiben konnte. Die Dreigelenkbogenhallen selbst sind zwar, auch wenn nicht durch ihre weniger beeindruckende Spannweite der Binder nennenswert, wie etwa die der "Galerie des Machines" in Paris mit ihren 115 Metern, doch ein relativ bedeutendes Zeugnis aus jener Zeit, als die neuartige Kunst der Technik durch ihre Größe und erstaunliche Filigranität die Öffentlichkeit beeindruckte. Die Bedeutung der Hallen als ein historisches Zeugnis aus der Gründerzeit der Paketum-schlagsteIlen in Deutschland leidet durch den Abriss der übrigen Gebäude und Anlagen jedoch in einem besonderen Maße, da die Hallen nun als ein Solitär und nicht mehr als ein Teil des Gesamtensembles wahrnehmbar sind - von der Entwicklung in den Arbeits- und Produktionsbedingungen im Postbereich ist leider nichts mehr zu erahnen.

Die Umnutzung der Hallen zu einem Ausstellungsraum für Designmöbel und -objekte ist für das Büropark-Konzept sicherlich angemessen. Aus denkmalpflegerischer Sicht ist es allerdings weniger vertretbar, da nutzungsbedingte Wärmeschutzanforderungen Eingriffe in die Substanz erfordern. Weil die Gelenkbogenhallen als eine Bahnsteigüberdachung dienten und aus diesem Grund seitlich größtenteils geöffnet waren, ist nur die Hallenüberdachung davon betroffen. Da sich laut eines Gutachtens der Dachbelag sowieso als schwer beschädigt erwies und eine Erneuerung unausweichlich war, ist ein kompletter Austausch der Überdachung durch Sandwichelemente nachvollziehbar. Wenn man die Vorher- und Nachher-Bilder vergleicht, ist fast gar kein Unterschied zwischen dem neuen und alten Belag zu erkennen, was sehr positiv zu bewerten ist.

Die Stahlkonstruktion, wie das Gutachten zeigte, hatte sehr unter den Witterungsbedingungen und sonstigen Beanspruchungen zu leiden, was aufwendige Sanierungsmaßnahmen erforderlich machte. Die Konstruktion musste komplett zerlegt und wieder zusammengeschraubt werden. Nach der Entrostung wurde ein schützender Anstrich angebracht, um eine dauerhafte Erhaltung zu sichern, obwohl das Erscheinungsbild dadurch gewiss stark verändert wurde. Positiv ist jedoch, dass die Konstruktion von allen Seiten aus sichtbar belassen wurde. Dies wurde erstens durch Anbringung

Das Innenraumkonzept der eingeschobenen Elemente, die an die in der Vergangenheit abgestellten Bahnzüge erinnern sollen, finde ich sehr gelungen, da die massiven Kuben den Innenraum ähnlich wie in der Vergangenheit durch Kontainer, Züge und Entladebänder strukturieren. Sehr bedauerlich ist aber, wie schon mal angedeutet, die Tatsache, dass die Gleise, die doch für das Erscheinungsbild sehr prägend waren, nicht mehr erhalten sind. Hierzu verweise ich auf ein gut gelungenes Beispiel, wie etwa die Lokhalle in Göttingen: hier hat man die Schienen unter Panzerglas gestellt und so quasi als Ausstellungsstück in die Bodenebene integriert.

Insgesamt gesehen hätten manche Entscheidungen anders gefällt werden können. Doch unter Berücksichtigung der gegebenen Startbedingungen ist die Umnutzungsplanung zum gesamten Gelände insofern zu akzeptieren, da nur die Dreigelenkbogenhallen unter Schutz gestellt waren, was den Abriss der übrigen Post-Anlagen bedingte. Und so gesehen sind die meisten, allein mit den Hallen in Bezug stehenden, Umnutzungs- und Sanierungsmaß-nahmen denkmalpflegerisch annehmbar.

Semesterarbeit Lehrgebiet Denkmalpflege RWTH AAchen SS 2005 (gekürzte und für das Internet bearbeitete Fassung)

DesignPost. Home of Design

• Richter: Archiv Für Post und Telegraphie (1914)

• Rheinisches Bildarchiv, Design Post Köln